みなさんこんにちは、えんぴつです。前回予告した通り、今回は日本の医療制度について書きます。編入・再受験で小論テーマになりそうな分野ですよね(^^)!結構長文になることを予め断っておきますm(__)mそれではどうぞ!

健康保険にはいろいろと種類がある

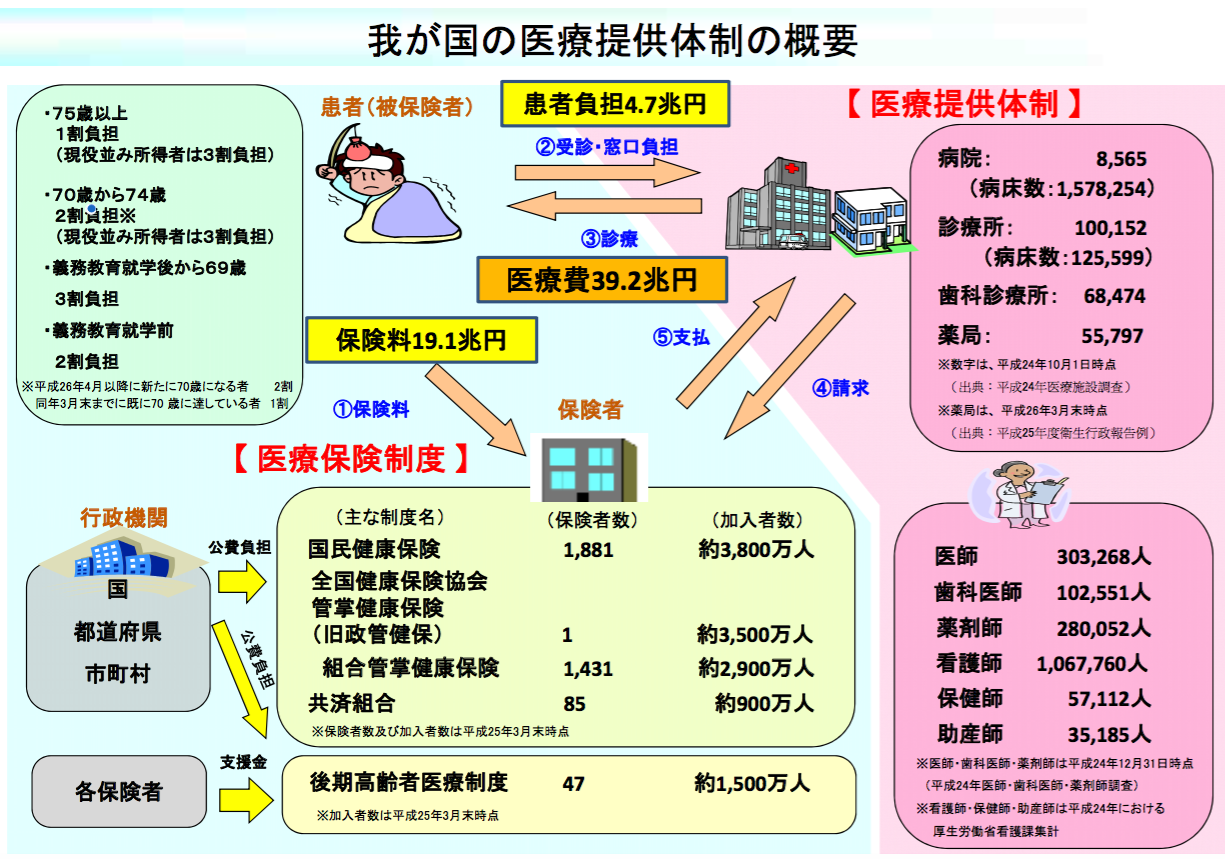

健康保険と一口に言いますが、その種類はいろいろです。例えば有名な国民健康保険とか共済保険とかがあります。もちろん他にもたくさん種類があるようです。厚生労働省の図によれば、こんな感じだそうです。

「厚生労働省 我が国の医療保険について」より 一部改変

切り抜きにくい図だったので、全部持ってきました。【医療保険制度】の部分を見ていただければOKです。医学部への編入・再受験に使うためには正直言うと全部覚える必要は無いでしょう。ただ、

- 健康保険(上の図で共済保険、国民健康保険に当たらないもの)⇒会社勤めの人とその家族が加入

- 共済保険⇒公務員の人とその家族が加入

- 後期高齢者医療制度⇒75歳以上の人が加入

- 国民健康保険⇒上記以外の人が加入

ということは覚えておきましょう。

医療費の患者負担について

医療費の患者負担額は一律3割ではありません。義務教育就学前(6歳)までは2割、そこから70歳までは3割です。70歳からは、所得に応じて差別化されています。現役並みの所得者の場合は3割負担継続です。一方で一般・低所得者は70−75までで2割、75以上で1割となっています。詳しくは下の図を御覧ください。

「厚生労働省 我が国の医療保険について」より 一部改変

高額療養費制度というものが存在する

医療費の自己負担が3割だけとなっても、慢性的な疾患を抱えていたり、長期に渡る治療が必要な場合、患者自身あるいはその家族に与える経済的負担は計り知れません。そんなとき利用できるのが高額療養費制度です。この制度は、予め設定されている自己負担額(所得に応じて設定されるようです)を超えると、条件を満たせば越えた分が補助されるという制度です。健康保険制度と併用する制度みたいなので、この記事に書きますね(^^)。一応よさ気な図があったので載せます。

「厚生労働省 我が国の医療保険について」より 一部改変

上の例は、患者が月100万円の治療を受けたと仮定した際の実質負担額の計算だそうです。3割負担の場合ですから、通常30万円払わなければいけない所、9万円以下で済んでますね。

ネットの知恵袋などを拝見する限り、高額療養費制度を患者に紹介するかしないかは医者によって違うようです。医者自身に負担がかかるわけではなさそうなので、積極的に紹介しても問題無いように思えるのですが…なんかオトナの事情ってやつですかね(^_^;)?。それとも単純に知識が無いだけ…なんでしょうか?何はともあれ、これから医学生になりたい人は知っておくべきでしょう。

財源はどうなってるの?

財源はもちろん国民の税金です。どれくらい使われれているかというと、40兆610億円だそうです。これは、前年度に比べて8,493億円増加しています。パーセンテージに直すと、2.2%の増加だそうです。ちなみにこのデータは平成25年のものです。医療費は年々増える傾向にあるので、現在はもっとたくさんのお金が使われている可能性があります。ただ、このようにたくさんの税金が投入されているからこそ、現在の医療の質が保たれているのかもしれません。医療費が日本の財政を圧迫している理由もわかりますが、だからといって簡単に減らせないのが現状ですね。どのくらい財政を圧迫しているかは、下図のとおりです。

「厚生労働省 平成 25 年度 国民医療費の概況」より 一部改変(切り抜き)

図を見ると、国民医療費自体も右肩上がりですし、国内総生産や、国民所得に占める医療費の割合も年々増加していることがわかります。縦軸が◯兆単位ですから、恐ろしい伸び率ですよね(^_^;)。

後期高齢者医療制度が制定された背景

日本の医療費が財政を圧迫しているのが現状ですが、とりわけ高額なのが高齢者の医療費です。これを何とかするために制定されたのが後期高齢者医療制度です。詳しくは厚生労働省HPや良質なHPがあるのでそこで確認してください。

誤解を恐れずに簡単にいえば、後期高齢者(普通75歳以上、障害等で変化)は、自分の医療費の一部を自分で負担することとなったということです。今までは扶養家族として扱われていたため免除されていた保険料の一部を負担しなければならなくなったということです。今後日本社会は超高齢社会に突入していくので、現行の制度だと働く世代に負担が集中しすぎるため、改正せざるをえなかったということみたいです。

自分の健康は自分で守る時代が来るかもしれない

最近よく言われているように、現在働き盛りの若い世代が将来高齢者になった時、もう年金はないかもしれません(汗)。これは今回のテーマとは別の話なので、別の記事で紹介するかもしれません。加えて、医療制度も今後は「自分の健康は自分で守りなさい」という時代がくるかもしれません。つまり、高齢者もある程度のお金を持っていなければ、自分の健康を自分で守れない時代がやってくるかもしれません。今回の後期高齢者医療制度はその前兆のような感じがしました。自分が医者として仕事をするようになったら絶対貯金は多めに作っておかないとまずいなーと確信したえんぴつでした。

いかがだったでしょうか。これから医学部編入・再受験を目指す方々に取っては無視できない内容だと思います。現に医学部の面接ネタ集?的な本では、「後期高齢者医療」も詳しく紹介されていたりします。日本の借金はどんどん増えてきているみたいですから、財源を圧迫している医療費問題は、今後も注目されていくことでしょう。

次回は何を書くか決まっていません。日本の医療制度はもちろん今回紹介したもの以外にもたくさんあるので、いつかもう一回書こうと思っています。次回になるかもしれないし、もう少し先になるかもしれないし…えんぴつの気分次第です。

それでは長文にお付き合いいただき誠にありがとうございましたm(__)m独学で医学部への編入・再受験を目指している人にとって有用な情報となれば幸いです。

出典元:後期高齢者医療制度 5分で概要マスター 参考URL:http://rekoukikourei.suffas.com/

出典元:後期高齢者医療制度ガイド 参考URL:http://www.k-cycle.com/2009/07/post-2.html

出典元:厚生労働省HP 参考URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/