みなさんこんにちは、えんぴつです。今回は、nature biotechnologyより、HIVの抗体耐性を崩す研究を紹介します。HIVは医学部の編入・再受験でも出しやすそうな部分だなと思ってます。えんぴつが独学で編入を目指していた時は、免疫学とか分子生物学の分野で学習した記憶があります。それではどうぞ!

まずは前知識

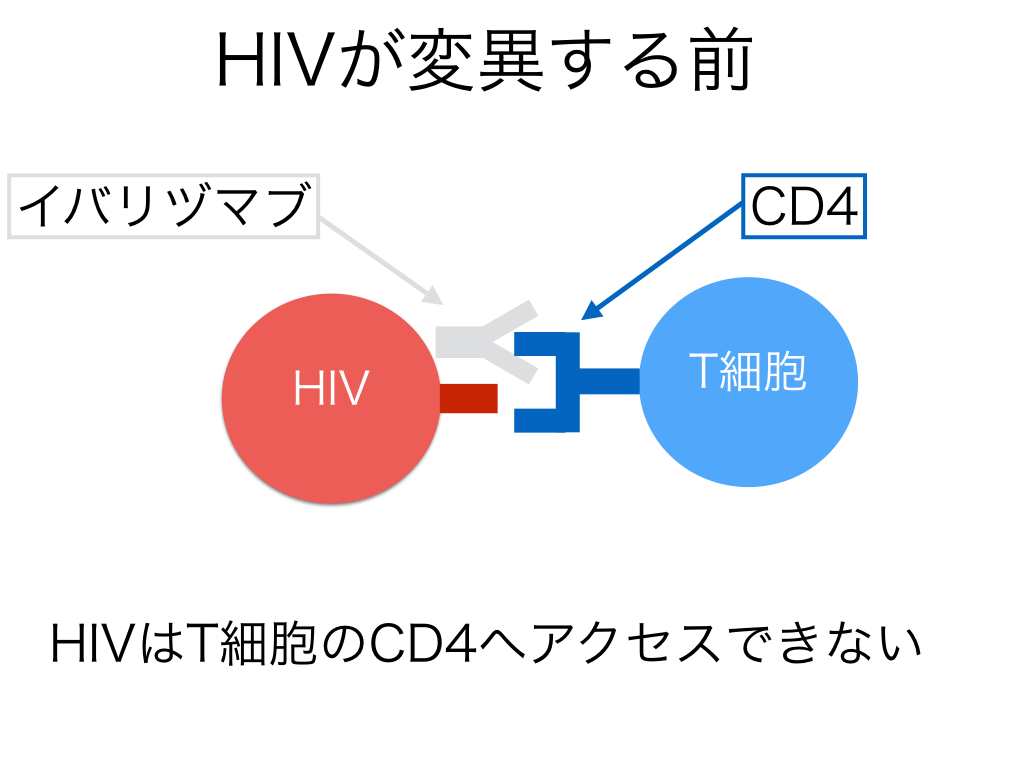

イバリヅマブという抗体を知っていますか?私は知りませんでした。調べてみると、どうやらHIVに対する侵入/融合阻害薬だそうです。HIVウイルスはT細胞に存在するCD4を利用して宿主細胞へ侵入します。イバリヅマブはCD4を塞ぐ事によって、ウイルスが宿主へ進入することを防ぐ抗体です。CD4が何たるか、については休み時間の免疫学にも書いてあることなので、手元にある方は是非読んでみてください。一応イメージ図を作ってみました。

また、nature biotechnologyの日本文を見ると、あたかもHIV側の受容体を阻害しているように受け取れますが、CD4はT細胞側に存在する受容体なので気をつけましょう。

ちなみに、イバリヅマブのような抗体は侵入阻害剤と呼ばれ、エイズウイルスに感染した人への治療薬として用いられているそうです。

そして、これは+αの知識となりますが、HIVはCD4に結合しただけでは宿主へ侵入することは出来ないそうです。CCR5という、別の受容体にも結合しなければ侵入できないそうで、当然CCR5に対する侵入阻害剤も開発されています。覚えておいて損はないでしょう。具体的な治療薬の名称は省きます。興味があれば調べてみてください。

それでは本題

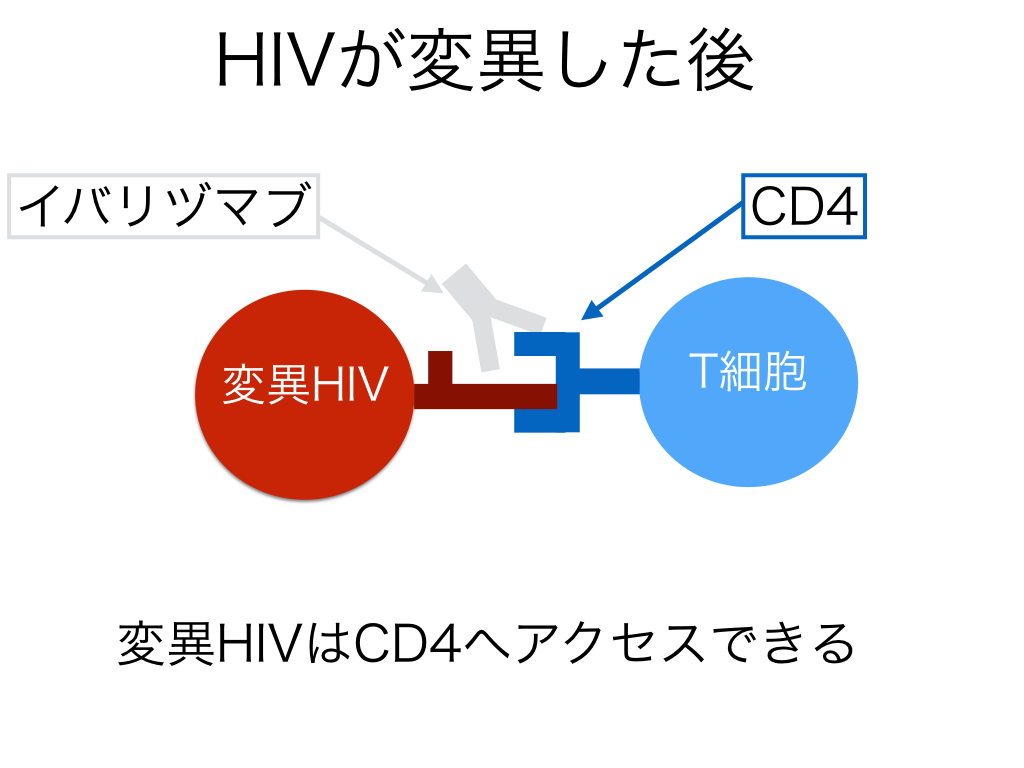

イバリヅマブをHIVに感染した患者に投与してしばらく経つと、イバリヅマブ耐性HIVが現れる可能性があります。この耐性ウイルスには、イバリヅマブが効きません。著者達は、この変異ウイルスの構造を調べました。その結果、HIVとイバリヅマブの間に隙間が生じ、結合が緩むことが確認されました。イメージ的にはこんな感じだと思います。

そこで著者達は、イバリヅマブのウイルス結合部位に糖鎖を付加してみました。その結果、糖鎖を付加した抗体は、HIVウイルスを中和したとのことです。多分こんな感じ。

つまり抗体(イバリヅマブ)が再び正常に働いたということです。

ウイルスや菌が薬剤耐性を持つととても厄介です。例えば、抗生物質として有名なペニシリンに耐性を持つ菌には当然これが効きません。また、以前世間を騒がせた多剤耐性緑膿菌も、その名の通りいろいろな抗菌剤に対して耐性を持っていて、薬による治療が難しいことで有名です。

人間側が新しい薬を開発するとウイルス・菌がそれに耐性を示すようになる、というようなイタチごっこは、薬が開発されてから続いています。この流れで行くと、いつか抗体に付加された糖鎖を分解する酵素を持った変異HIVが出てきてしまうかもしれませんね(^_^;)。

記事を書いていてふと思ったのですが、逆に病原体が昔の薬に対する耐性を失うケースって無いんですかね?人間は、ずっと前に獲得した免疫については忘れてしまうって聞いたことがあります。もしかしたら病原体にも同じことが言える日が来るのでは…?とおもったえんぴつでした。

まあそれはさておき、今回のイバリヅマブのように若干の工夫を施してやると、同じ薬をより長く使えるというメリットがありそうですね。薬の種類も限られているでしょうから、同じ薬を長く使えるというのは良いことです。今回は以上です。

出典元:「nature biotechnology 注目のハイライト」より URL: http://www.natureasia.com/ja-jp/nbt/pr-highlights/8789

出典元:「astamuse HIV治療用の融合タンパク質」より URL: http://astamuse.com/ja/published/JP/No/2014502262